Языковой этикет: в каких случаях говорим "кушать", а в каких — "есть"

В великом и могучем русском языке даже такой простой процесс, как поглощение пищи, оброс десятками синонимов и смысловых оттенков. Два самых коварных из них — есть и кушать — регулярно заставляют нас задуматься: а что же сказать, чтобы не прослыть невеждой или, того хуже, слащавым симпатягой? Давайте расставим все точки над «ё» и рассеем сомнения.

Есть и кушать – синонимы, но не обычные, а стилистические! Их употребление (прежде всего глагола кушать) регулируется определенными ситуациями речевого общения.

Главное правило: кто и кому говорит!

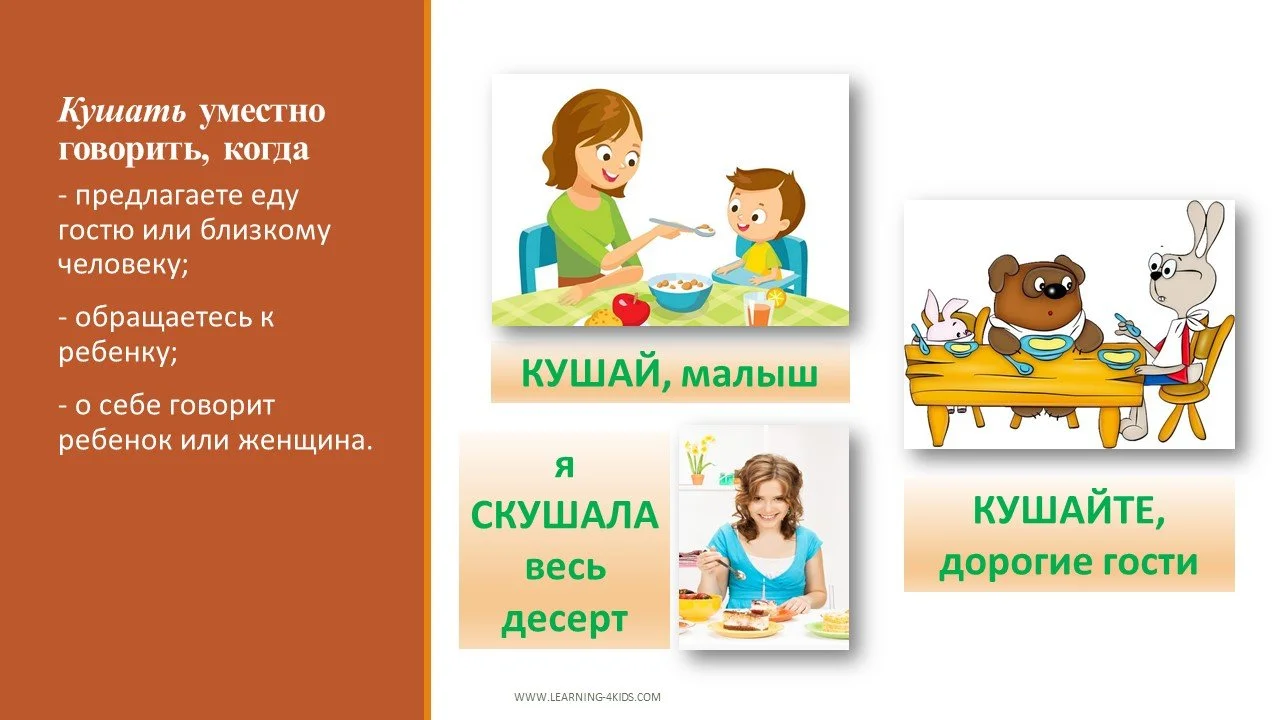

Кушать — это слово вежливости, ласковое и немного детское. Оно уместно, когда вы:

предлагаете еду гостю или близкому человеку: «Мария Ивановна, кушайте, пожалуйста, пирожки еще теплые!»

обращаетесь к ребенку: «Детка, кушай кашку, чтобы вырасти большим и сильным».

Запоминаем: употребление кушать в 1 лице единственного числа настоящего времени (я кушаю) или в прошедшем времени (я кушала) допустимо только в речи детей и женщин.

Важное замечание: Мужчинам о себе говорить «я кушаю» традиционно считается моветоном. Фраза «Я покушал» из уст мужчины звучит старомодно и излишне слащаво. Сильный пол говорит прямо и честно: «Я поел».

Есть — это нейтрально, универсально и грамотно. Его можно и нужно использовать:

практически всегда и везде: «Я ем завтрак в восемь утра», «Ты уже ел?», «Он любит есть фрукты»;

в повседневной речи, в деловом общении, в литературе;

когда речь идет о животных: «Кошка ест рыбу».

Альтернативные варианты на любой вкус

Русский язык богат, и если сомневаетесь, всегда можно блеснуть оригинальностью:

для повседневности: перекусить, заморить червячка, подкрепиться;

для дружеской трапезы: отвести душу, похрустеть, уплетать за обе щеки, трапезничать;

формально: питаться, принимать пищу;

с юмором или сарказмом: внести в организм питательные вещества, заточить, подзаправиться.